从信息化到数字化——破解城市轨道交通企业数字化转型困局

信息化、数字化与数字化企业

当前信息化与数字化,已经成为耳熟能详的词汇。但对于它们的具体内涵,却鲜有清晰的定义。简而言之,企业的“信息化”通常指采用信息系统,为企业的业务流程服务。数字化,严格的来讲,似乎叫做“数据化”更贴切一些,通常指企业通过数据采集感知运营态势,并通过数据分析驱动运营决策和改进(即所谓的数据驱动运营)。信息化和数字化都是为企业更好的开展业务服务的,或者说,是为企业的战略服务的。

通常情况下,企业的数字化,是要在高度信息化的基础上实现的。就像马克思主义指出的那样,社会主义首先会在资本主义国家取得胜利。但很多企业的现状却是信息化尚未完成,企业业务尚未得到信息系统的全流程支持,这样的企业也在力求实现数字化转型,颇有点儿列宁主义社会主义有可能在资本主义不发达的国家胜利的论断,甚至有点儿跑步进入共产主义的意思。

那么,数字化企业又具备什么样的特征呢?数字化企业是建立在高度信息化与数字化基础上的。笔者认为,除了前述的业务全流程信息化支持和数据驱动运营外,数字化企业还具有如下特征:

(1)数字化企业的IT部门在企业流程变革和再造过程中具有主导地位,可以通过承接业务部门的需求,对业务系统进行全流程规划,甚至部分系统可以自行开发。

(2)数字化企业的业务一定是敏捷的,可以实现业务系统的快速开发交付,可以通多不断迭代完善业务系统,同时适应快速变化的业务需求。业务的敏捷性,需要由企业IT部门和系统供应商紧密合作,例如,由企业IT部门或专门的信息化公司完成系统的快速迭代,过去那种完全靠第三方企业提供IT系统咨询规划和解决方案的模式已经无法满足数字化企业的需求。

典型的例子包括腾讯、阿里等互联网公司,通过构建敏捷业务支撑系统,实现业务快速发布与上线。大多数银行,无一例外具备庞大的软件开发中心,实现对先进IT技术的吸收转化,为本公司业务服务。

破解城市轨道交通企业数字化转型困局

如何破解数字化转型的困局,成为摆在城市轨道交通企业面前的一道难题。特别是线网化运行条件下,传统的按照线路、专业建设的系统体系,已经难以满足线网高效运营的需求。笔者认为,可以从下面几个方面入手。

(1)坚持需求导向

很多城轨企业在信息化建设过程中,都过于重视技术驱动,忽略需求导向。例如采用云、大数据、物联网、人工智能等技术,规划数据中台、技术中台和业务中台云云。在一大串高大上的技术名词背后,却没有认真思考过,到底要做什么?!如此“信息化”的意义,往往只是发一篇新闻稿而已,真正的价值极为有限。一个简单的例子,某公司在尚未明确应用系统对数据中台的需求的情况下,被厂商引导构建了数据中台,导致在应用设计完成后,数据中台无法支撑,无奈只能再增加一套大数据平台解决。

在需求导向方面,南方某地铁公司的做法具有一定的借鉴意义,他们召集基层员工,包括10名站区长,10名调度员,10名基础设施运维工长和10名车辆运维工长,每人写出10条日常工作的痛点,最终形成了200多条“智慧地铁”系统需求。

坚持需求导向,可以从梳理日常工作流程,寻找工作中的痛点开始。莫做“士大夫之流”,终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知。

(2)坚持自主规划

长期以来,城市轨道交通建设已经形成了相对成熟的一套技术体系。加之各地建设运营脱节,建设公司在线路交付时间较为紧张的情况下,基本以风险较小的成熟技术方案为主,较少考虑运营部门的改善需求,而传统的运行控制系统,通常只能满足最低限度的运营需求,导致在运营公司接手后,诸多不便。

对于运营部门而言,自身对系统的设计能力不足,只是被动接受厂商的建议,也是导致系统不能适应运营需求的原因之一。

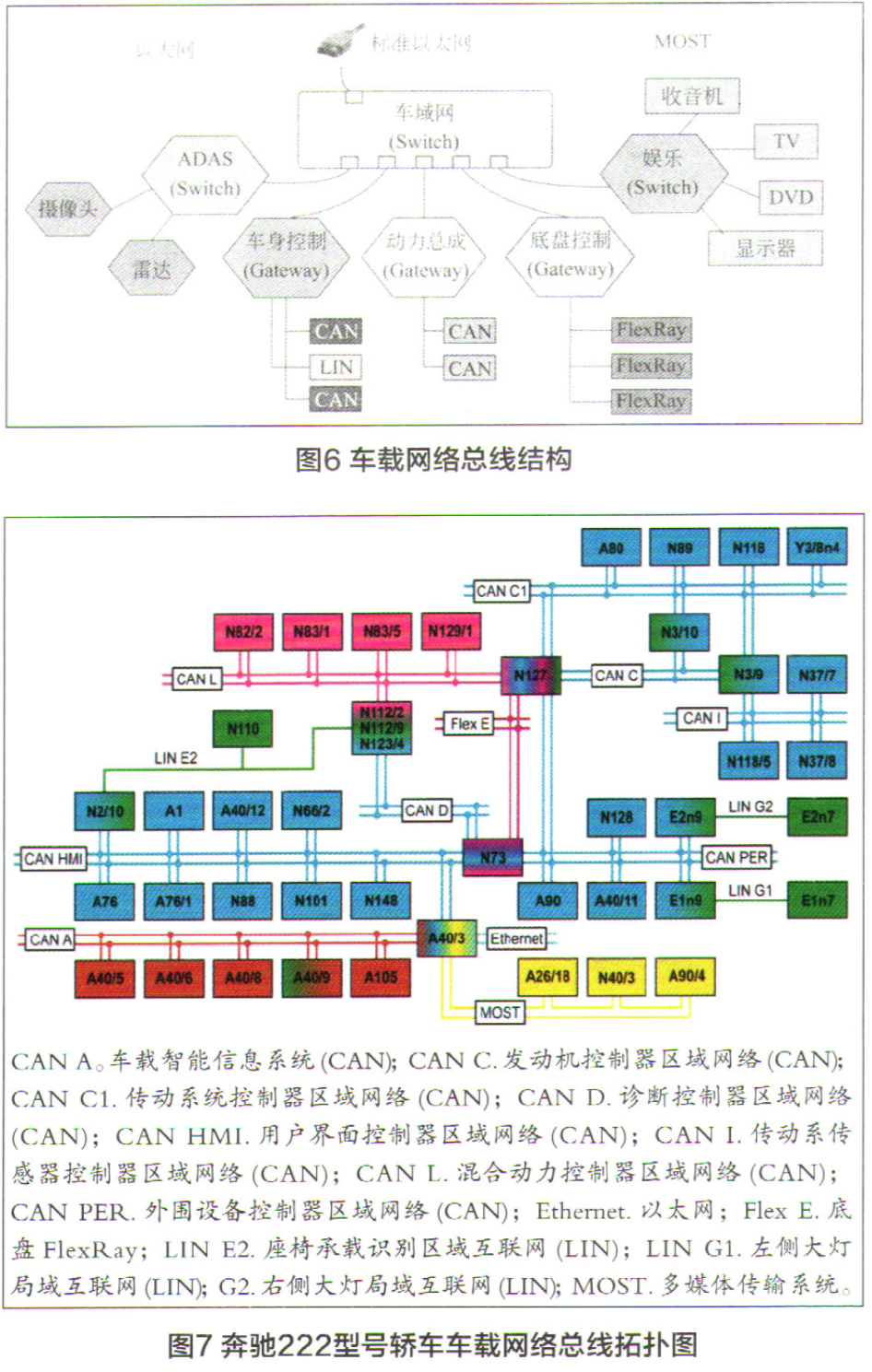

在当前线网化运营条件下,线网级系统的复杂程度已经相当高,目前已经没有一家企业能都独立研发全套线网级系统,线网级系统只能通过系统集成实现。如何实现方便、快捷、灵活的系统集成,已经成为不得不面对的课题。即所谓“不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时”。如果忽略顶层设计,不在线网级构建起一套支持长期演进的灵活架构,将难以支持长期的线网建设。

因此,在信息化建设过程中,如何加强企业自身的规划设计能力,特别是生产IT的顶层设计能力,依据自身的运营需求,构建具有本公司特色的运营管理系统,满足未来线路接入的需求,并与建设部门形成合力,实现方案落地,已经成为当前信息化工作亟待解决的问题。

(3)坚持标准化

在线网化运营条件下,标准化显得尤为重要,标准化是系统长期演进的重要基础。早期系统建设过程中,标准的缺失已经让公司背上了沉重的历史包袱。这一点在后续系统的建设中务必加以重视。

同时,在当前IT系统建设中,多采取分层解耦的技术架构,各组件间的接口标准化,为系统的灵活扩展奠定了基础,同时也为各模块的独立演进,提供了可能。否则,后期系统与前期系统的兼容性就难以解决,不得不对前期系统进行更换或改造,从而造成投资浪费。

建议轨道交通企业在一些领域,包括但不限于数据标准、数据质量标准、物联设备接入标准、数据接口标准、图形界面标准等领域展开制定工作。

(4)改变建设模式,从传统的项目建设改为按年度滚动建设

传统的信息化项目通常是以项目建设的,但由于线网级运营系统项目投入巨大,交付周期长(3至5年),以及长期持续演进和长期运维(10至15年)等方面的挑战,以项目建设的模式已经不适应此类系统的建设。有必要将传统的以项目建设的模式,调整为按年度滚动建设,年度滚动建设内容主要包括新线接入、版本Bug修改和新功能开发等,预算在年度信息化费用中编列。同时,可以考虑通过合作成立信息化公司来承载年度建设和运维等工作。

(5)运用敏捷化开发运维技术

传统的轨道交通控制系统,由于自身架构的原因,开发测试周期较长,难以跟上快速演进的系统需求,因此系统变革进展缓慢。同时缺乏有效的监测和故障分析手段,运维效率较低,难以做到故障的及时发现和自愈,无法有效的支持预测性维护。

在依据上述(4)中的建议,成立专门的信息化公司的情况下,可以在信息化公司引入敏捷化开发运维技术。

运用敏捷化技术,包括引入容器平台、微服务架构和Devops平台等,将原有庞大复杂的应用系统,拆分为轻量级的系统服务,通过微服务平台强大的服务性能、调用链等分析手段,配合Devops平台全域监控能力,可以快速发现定位系统故障,实现故障自愈,同时,为预测性维护提供支持。

引入敏捷化技术,除自动化运维外,还可以实现运维、研发一体化,有效支持系统的持续演进,通过自动化研发流水线技术,实现系统的持续集成和持续部署,支持系统的小步快速迭代,快速响应需求变化。通过灰度发布、蓝绿发布等技术,控制研发版本割接上线风险,保证系统可靠性。

引入敏捷化技术,还可以实现对供应商的有效管控,通过将供应商开发工程,导入敏捷开发管控系统中,可以随时了解供应商开发进度以及质量目标实现情况,从而为整体项目的风险管理提供依据。

- 用户评论